Reisen führen nicht nur durch den Raum, sondern auch durch die Zeit. Und während ich in immer mehr Ländern Patriot werde, glaube ich wie jeder Reisende, den besuchten Ort bei der ersten Ankunft gerade noch im „Originalzustand“ gesehen zu haben, mit seinem eigentlichen Charakter, der inzwischen durch den modernen Zeitgeist verwässert wurde. Natürlich ist das Unsinn, auch Städte reisen durch die Zeit, und wir sind auf einer kurzen Strecke Passagier.

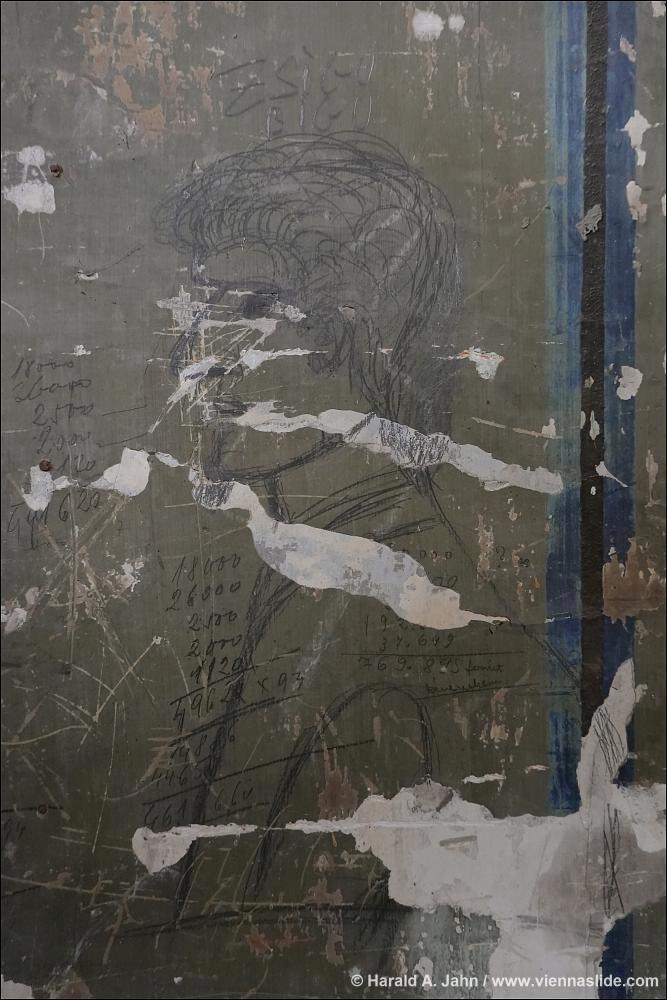

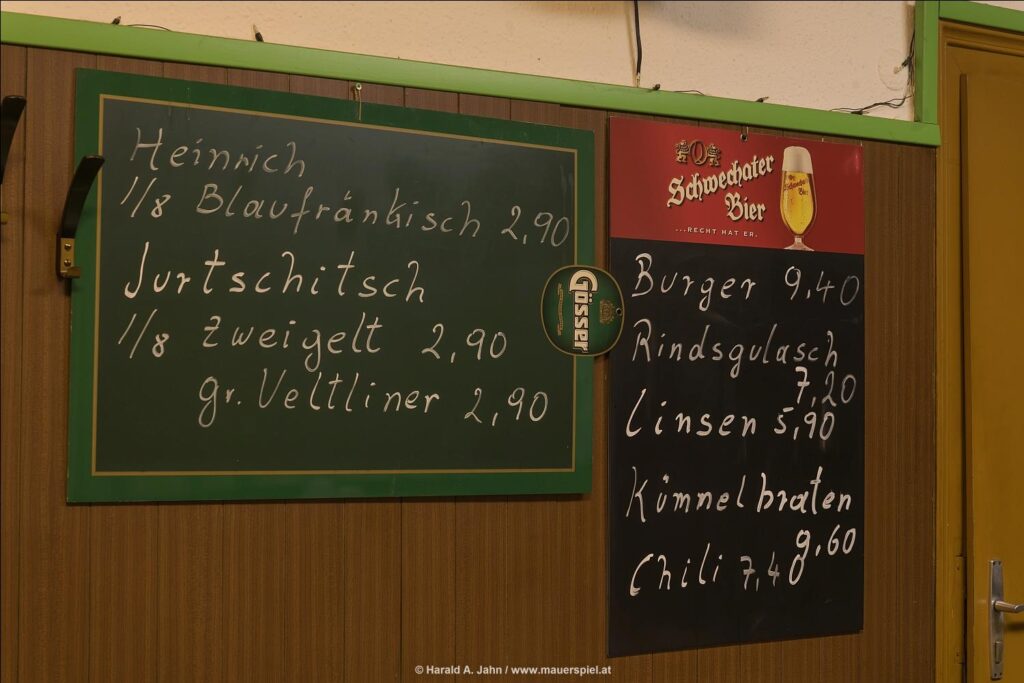

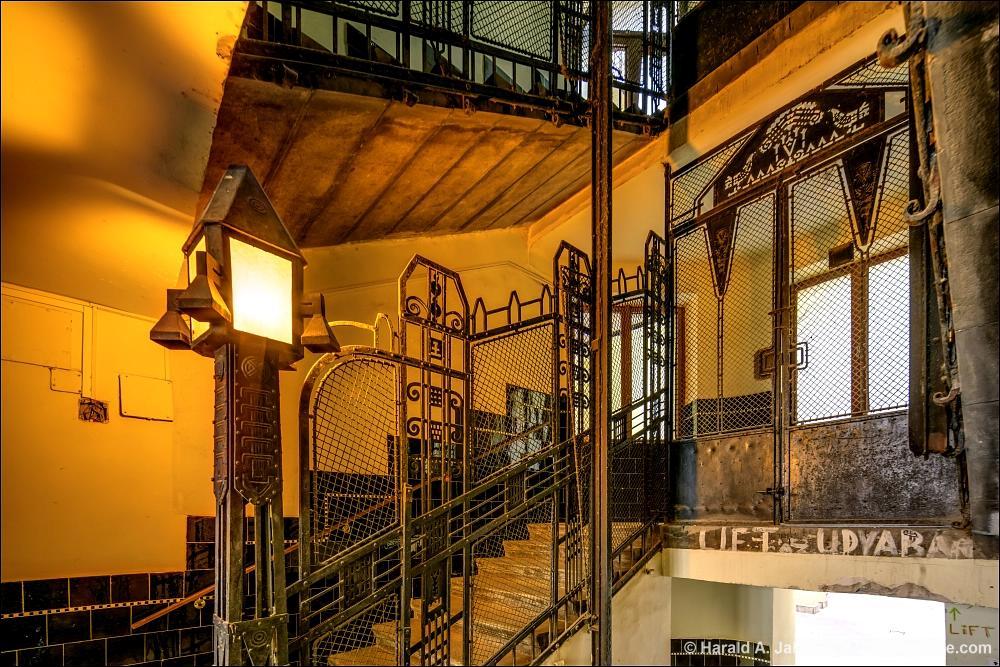

In manchen Städten wie Paris oder Lissabon ist die Zeit robuster; im so peniblen deutschsprachigen Raum verschwindet die urbane Seele hinter übermäßig renovierten Isolierfassaden. Die Spuren früherer Jahrzehnte habe ich in Frankreich und Spanien noch an manchen Stellen gefunden, am sichtbarsten sind die Zeitschichten aber in den Wohnhäusern von Budapest. Viele sind seit ihrer Erbauung nicht renoviert, nicht ausgemalt worden. Und auch wenn sich das natürlich langsam ändert, kann man an manchen Stellen der Stadt seine Hand immer noch auf Flächen legen, die andere Menschen vor hundert Jahren berührt haben.

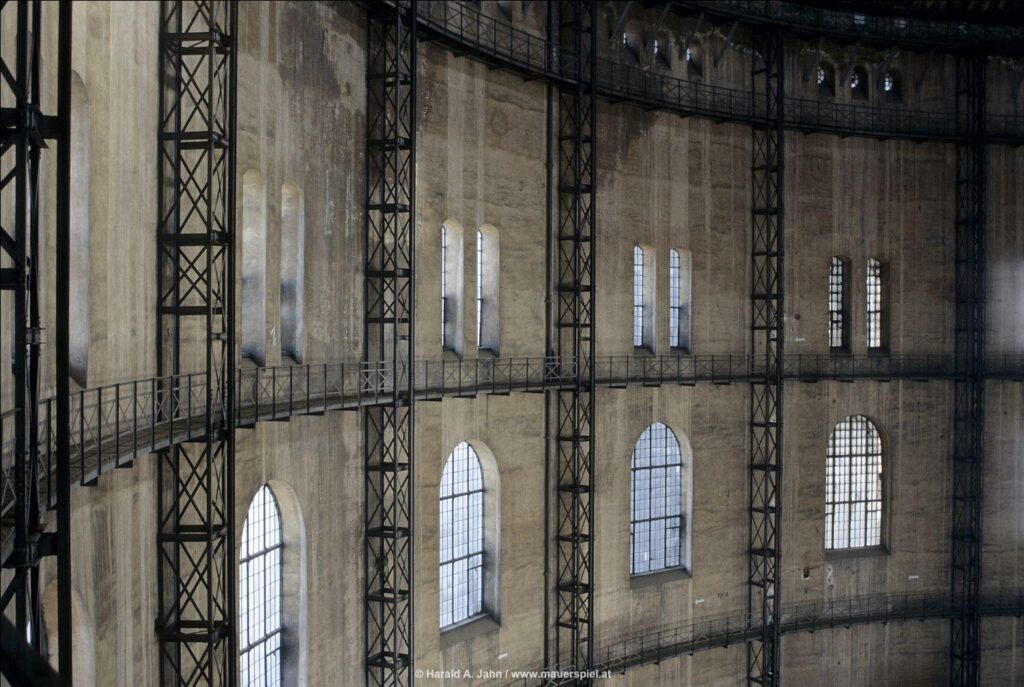

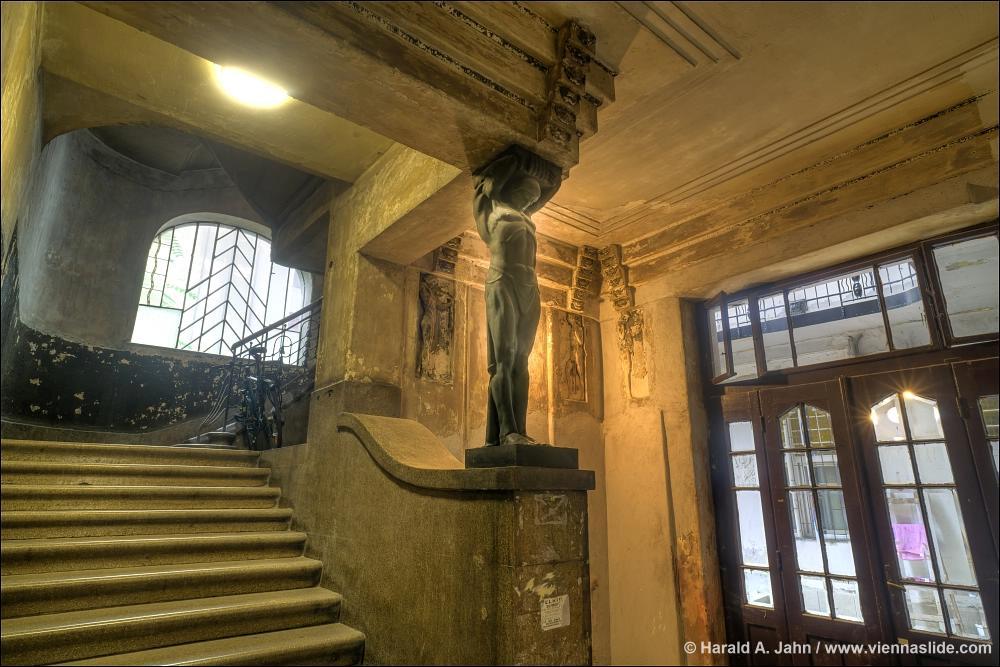

Diese Häuser betritt man wie dunkle Höhlen, wie „Lost Places“, die die ungarischen Dramen – Monarchie, Horty-Regierung, Weltkrieg, Kommunismus, Turbokapitalismus – unberührt gelassen haben. Die „Mystik der Oberfläche“, die ich vor Jahrzehnten in meinen ersten Fotos und Zeichnungen gesucht habe: Hier habe ich sie gefunden, in den alten grauen Häusern dieser alten grauen Stadt.