Angesichts seiner Endlichkeit das eigene Leben zu multiplizieren: Geschichten erzählen und Erfahrungen weiterzugeben ist ein Urtrieb des Menschen. Jahrtausende lang hat man sich Erinnerungen am Feuer erzählt, bis endlich die Schrift erfunden wurde. Nun baute man den Erzählungen feste Häuser, bald waren sie prachtvoller als die Unterkünfte der Menschen selbst: Für die Geschichten über Götter und das Jenseits wurden Tempel errichtet, reales Wissen dagegen in Bibliotheken gesammelt.

„Nur die Bibliothekare haben ein verlässliches Bild der Welt – das steht schon im ,Mann ohne Eigenschaften‘!“ Im modernen Tiefspeicher der Nationalbibliothek erklärt mir der Archivar erst seine Philosophie, dann die Transportlogistik. „Diese kleine Bahn bringt die bestellten Werke direkt durch die Schächte nach oben in die Lesesäle.“ – Ein Miniaturlift surrt über das Gleissystem nach oben.

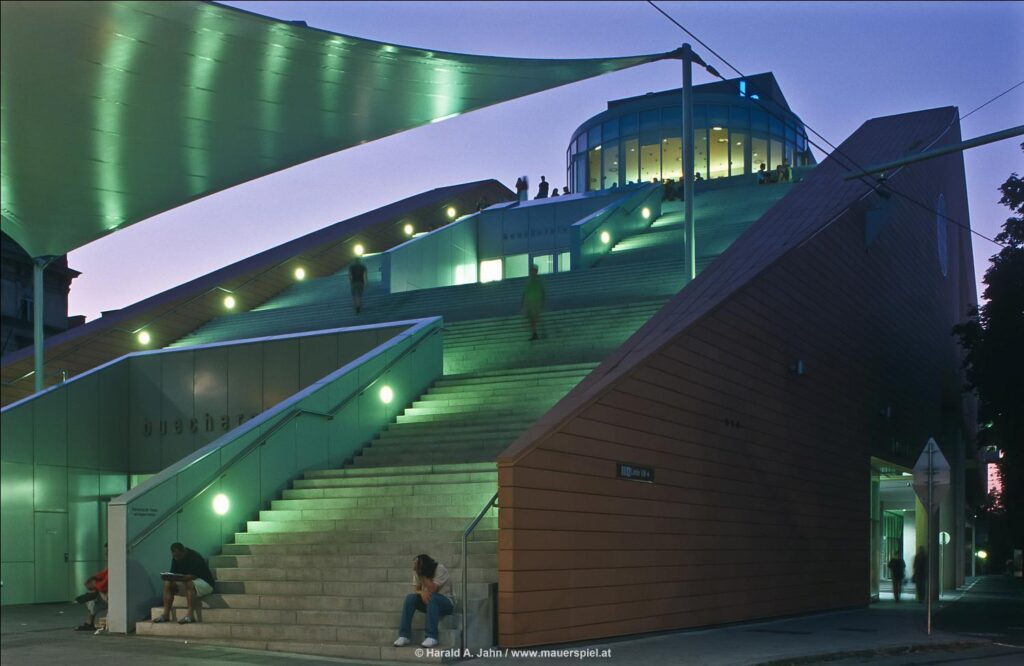

Deutlich luftiger ist das „Bücherschiff“, das am Urban-Loritz-Platz vor Anker liegt, mit der Membranüberdachung wirkt es, als hätte es Segel gesetzt über den automobilen Stromschnellen der Gürtelstraße. Die städtische Hauptbibliothek hat ihre Wurzeln im „roten Wien“, vor hundert Jahren glaubte die Sozialdemokratie an die Emanzipation der Arbeiter durch „Bildung für alle“. Heute ist es ein ruhiger Wellnesstempel für Leserinnen und Leser aller sozialen Schichten inmitten der Wogen des stürmischen Verkehrs rundum.

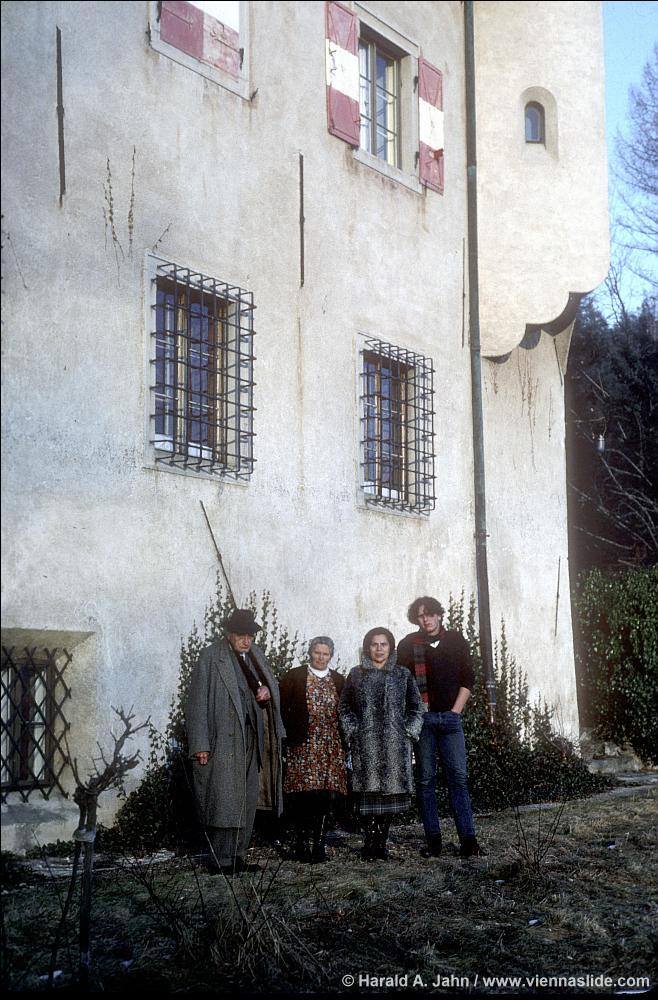

Erinnert die Hauptbibliothek eher zufällig an einen Ozeanriesen, hat sich in Hietzing ein Segler seinen Traum erfüllt. „Luis Borges sagte: ,Ich habe mir das Paradies immer als eine Art Bibliothek vorgestellt.‘ Das ist das Motto meiner Wasserbibliothek. Hier habe ich die mein Leben prägenden Elemente zusammengeführt: Wasser, Bücher, Licht.“ Alfred Zellinger war und ist Manager, Künstler, Literat, Flaneur; sein schlichtes Siedlungshaus hat er um ein präzise konstruiertes Tortenstück ergänzt, das maritime Formen zitiert, puristisch und effizient. Welche Geschichten haben ihn am meisten geprägt? „Die Sage von Odysseus: Als Segler bin ich seinen Routen gefolgt, habe seine Häfen angelaufen. Er hat mich inspiriert – und zum Europäer gemacht.“

Für das Spectrum der Presse habe ich zum Thema etwas ausführlicher geschrieben