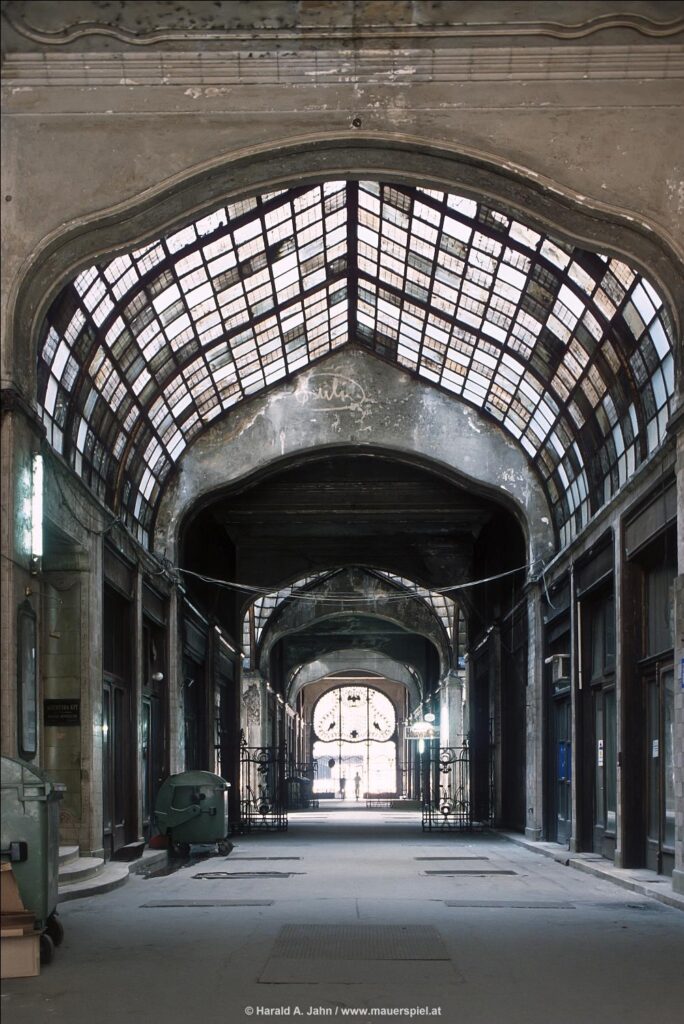

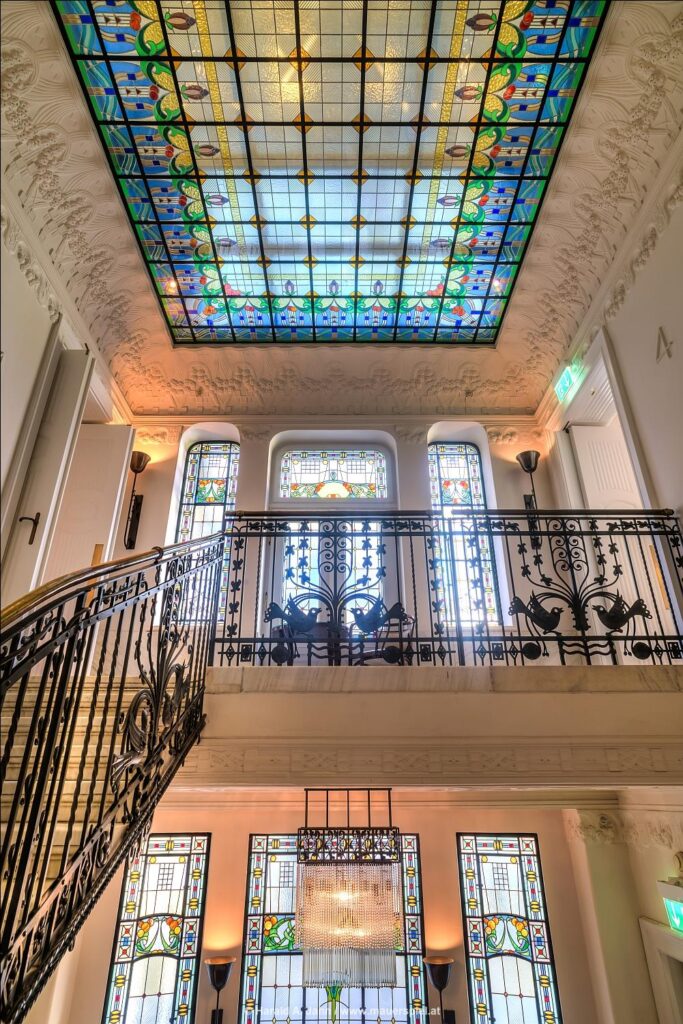

Paris fühlt sich schon länger nicht mehr an wie ein Reiseziel, eher wie ein Stadtteil meiner Heimat; ich bin häufiger an den Hallen, der Seine oder im Marais als in Kagran oder Hietzing, und steige sicher öfter in die Metro als in die Wiener U-Bahn. Damit verliert sich auch der Effekt, staunend durch eine fremde Stadt zu spazieren, trotzdem gibt es viele Orte, die immer wieder in den Fokus rücken. Ein dauerhafter Sehnsuchtsort sind die Passagen, die schon Walter Benjamin bezaubert haben; hier verdichtet sich Paris zur Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. Ich bin zwar kein besonderer Freund seiner verschwurbelten Prosa, aber manche marihuanadurchtränkten Assoziationsblitze zu den Passagen kann ich nachvollziehen:

Passagen sind Häuser oder Gänge, welche keine Außenseite haben – wie der Traum.

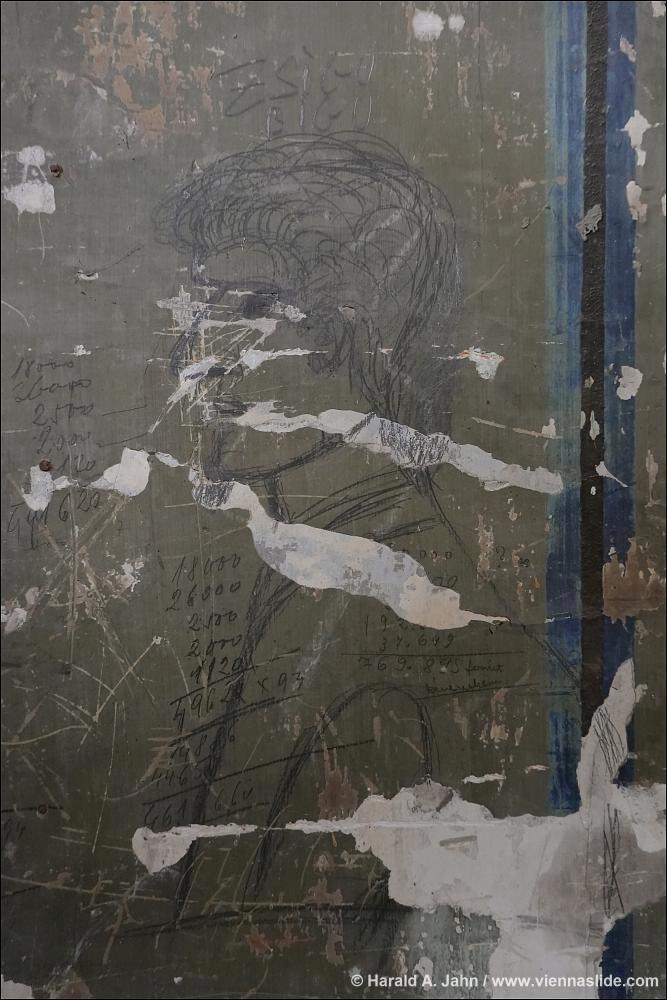

Und tatsächlich steht dort die Zeit still. Manchmal flackert sie aber auch eigenartig: Ein Antiquariat, das ich in den 1980er Jahren entdeckt hatte, war Inspiration für meinen Mystery-Roman Das Verdammte Manuskript, und ich war traurig, als es eines Tages verschwunden war. Jahre später war es wieder da, mit den selben rätselhaften Kunstbüchern von Luigi Seraphini in der Auslage wie damals – und ich habe nicht geträumt! Diesmal war es allerdings wieder verschwunden, aber wer weiß, vielleicht sehe ich es irgendwann doch wieder…

Weitere Fotos: https://www.viennaslide.com/features/Paris-Passagen/

Für das Spectrum der Presse habe ich etwas ausführlicher dazu geschrieben