Auf Nichtwiener wirkt die Ballsaison vielleicht etwas verschroben-veraltet – für uns ist sie nichts besonderes, gehört selbstverständlich zum Jahreslauf, und Bälle sind auch deutlich weniger formell als es den Anschein macht. Höhepunkt ist der Opernball, und vor etlichen Jahren war ich beauftragt, eine kleine Reportage darüber zu fotografieren. Nun geht man da nicht einfach hin und knipst – mein Auftraggeber bereitete mich umfangreich vor, Frack, Benimmregeln, ein Mädchen als Begleitung, alles. Der Frack hat mich überrascht, es ist ein sorgfältig konstruiertes Kleiderensemble, das nur nach außen komplett wirkt: Die weiße Frackweste ist beispielsweise nur eine Attrappe ohne Rückenteil. Dabei gibt es etliche Regeln, wann und wie er getragen wird: Tagsüber wäre es völlig unmöglich, und wählt man irrtümlich eine schwarze statt der weißen Schleife, wird man zum Kellner. Auch eine Armbanduhr zum Frack ist in besseren Kreisen völlig undenkbar, ist man zum Tête-à-tête verabredet kommt nur eine Taschenuhr in Frage. Die beste Beschreibung des Outfits lieferte die von mir geschätzte Stefanie Sargnagel in ihrem aktuellen Buch „Opernball“:

Sie sind wie mutiertes Geflügel: Vorne ein Pinguin, hinten eine Schwalbe, oben die Fliege, unten der Spatz. Und rundherum der Strauß.

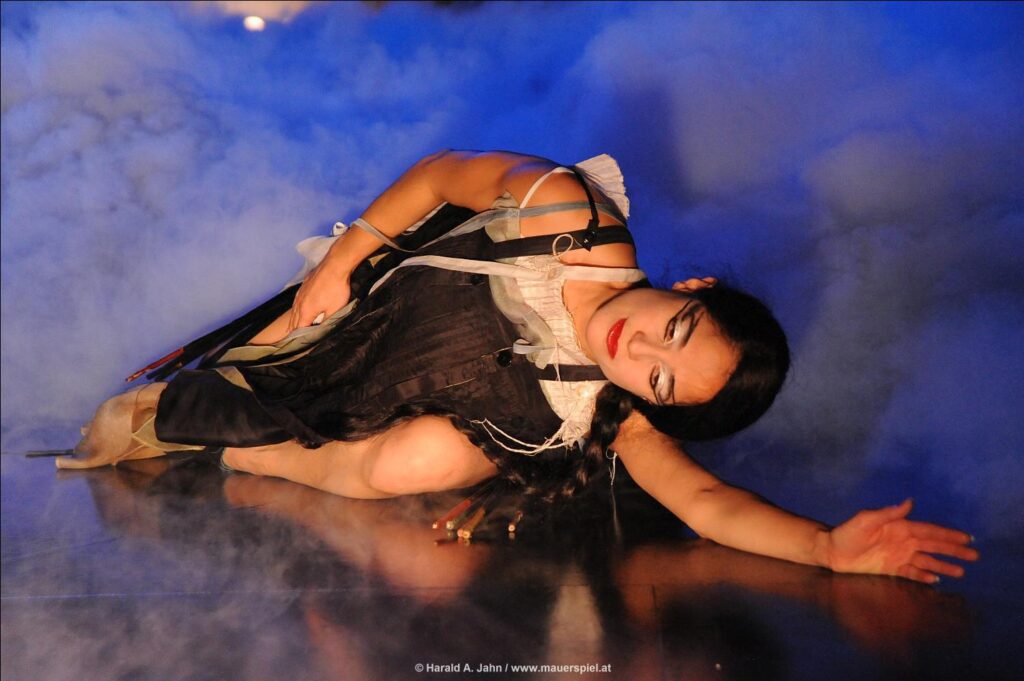

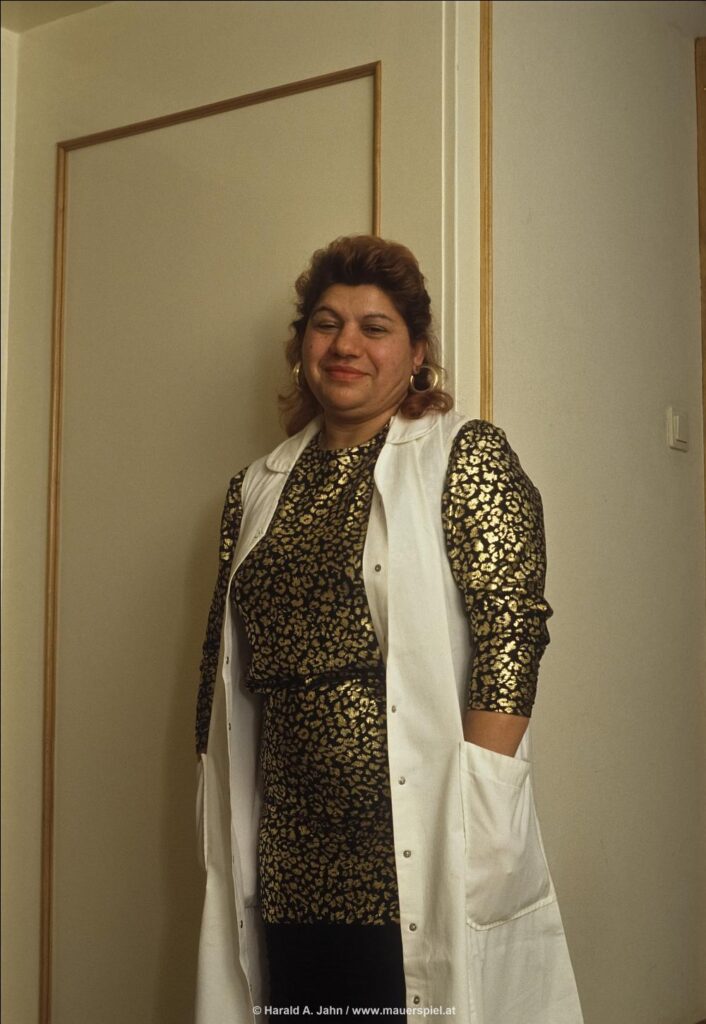

Die Damen sind dagegen Paradiesvögel, was meine Begleitung trug weiß ich nicht mehr, eindrucksvoll war der Schmuck: Sie hatte ihn einfach auf den Körper gemalt, und beim Besuch in der Loge war das Gesicht der damaligen „Ballmutter“ Lotte Tobisch priceless. Dabei wandelt sich die ganze staatstragende Veranstaltung bereits kurz nach Mitternacht: Da geht die Politik schlafen, und zurück bleibt eine immer schräger werdende Party in allen Räumen des Hauses am Ring. Für schöne junge Wiener sind Bälle ebenso Routine wie für die Klofrau, während sich internationale Besucher einen Lebenstraum erfüllen.

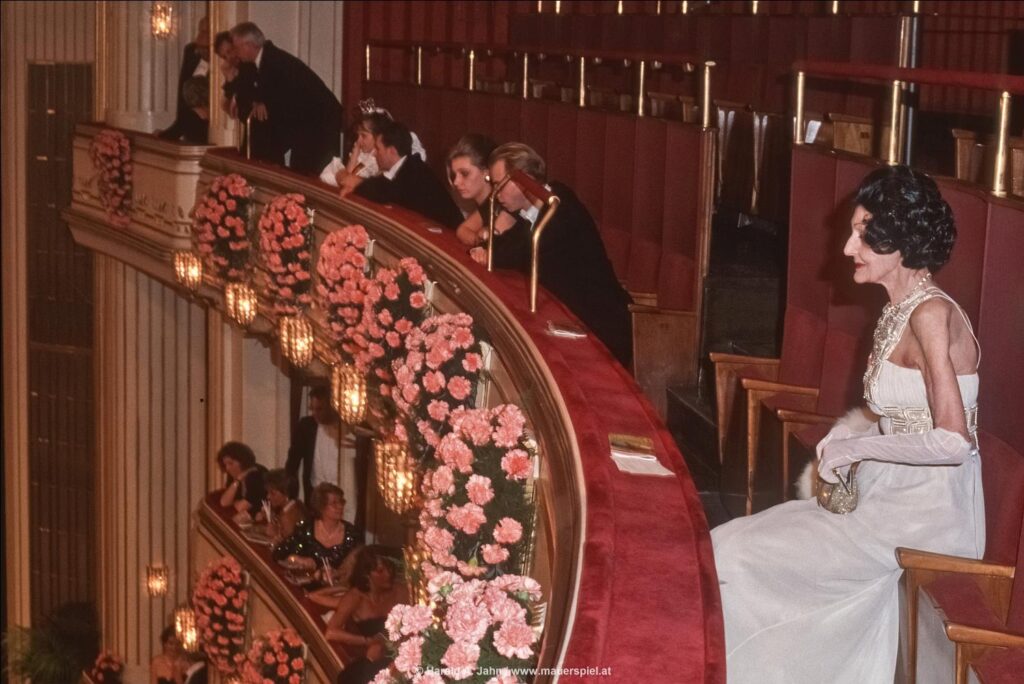

Im obersten Rang dann die Zaungäste: Es gibt (oder gab?) eine Zuschauergalerie, deren Besucher bei geringen Eintrittpreisen vom eigentlichen Ball ausgeschlossen waren. Und hier traf ich auch die mondänste Erscheinung des Abends: Eine kleine Dame, wie aus der Zeit gefallen, beobachtete fast regungslos das Fest 20 Meter unter ihrem Platz. Sie war in ihrer bescheidenen Zerbrechlichkeit die eleganteste Besucherin des Opernballs, ausgerechnet in dem Jahr, in dem Richard Lugner seinen peinlichen Stargast-Unfug begann.

All das endet um 5 in der Früh am „Kleinen Sacher“: Am Würstelstand hinter der Oper trifft man die letzten Ballgäste und die ersten Straßenkehrer – denen man dort manchmal ein Glas Champagner spendiert.