Ich denke, viele Länder leisten sich irgendeine Unvernunft – die Niederlande das freie Haschischrauchen, Deutschland die Autobahnraserei und Spanien den Stierkampf, eine für den korrekten Mitteleuropäer brachiale Veranstaltung. Vor Jahren war ich in Madrid aber ausreichend neugierig, das archaische Spektakel zu besuchen.

Die Show beginnt mit dem Einzug der Gladiatoren, begleitet von ohrenbetäubenden Fanfaren aus Trompeten, die in Spanien immer etwas falsch gestimmt klingen. Tatsächlich folgte ein widerliches Gemetzel. Beim Fußball muss man etliche Spiele sehen, um ein wirklich gutes Tor mitzuerleben; beim Stierkampf ist es ähnlich. Entsprechend entsetzt bin ich über das jämmerliche Schauspiel, das die ersten beiden Matadore bieten. Ich sehe allerlei rituelle Gesten, Gebete, Bekreuzigungen; sie agieren wie Fußballer, und wenn man die Sprache kennt hört man, dass ihre Interviews ebenso klingen. Wenn diese zarten Männer dann dem massigen Stier gegenüber stehen schneiden sie theatralische Grimassen mit ihren langen Bubengesichtern, bringen ihre Körper in angespannte, aufgeplusterte Positionen, glitzern im „Traje de luces“, dem „Anzug der Lichter“ in den Scheinwerfern: Das Kostüm ist mit Bedeutung und Symbolik aufgeladen, zur knielangen Hose gehören rosa Strümpfe, schwarze Slipper als Schuhwerk, dabei tragen sie Kappen mit seitlichen Mickymausohren. Es ist ein Fest des Machismo, obwohl mich die Arbeit der Matadores an Frauen erinnert – affig kostümiert umtänzeln sie den brutal-rohen Gegner, locken ihn und verweigern dann doch die Erfüllung.

Seltsam, das alles.

Dann aber der dritte Torero, er war älter, es war ein besonderer Anlass: Sein letzter Auftritt in der Arena, die Verabschiedung eines Stars. Und plötzlich erlag ich der Faszination.

Der Mann empfing den Stier an der Puerta de Toriles – knieend, eine besondere Mutprobe. Ein kurzer Schwenk mit dem Cape: Das Tier rast auf ihn los, er bewegt sich kaum, leitet die halbe Tonne Aggression spielerisch an sich vorbei. Mit einigen Passagen versucht der Torero, sich auf den Stier einzustellen, ihn zu „lesen“, dann beginnt der genau choreografierte Ablauf der Corrida. Picadores und Banderilleros reizen den Stier, dieser wird davon aber nicht geschwächt, im Gegenteil, er wird zum immer aggressiveren Gegner für den Abschied des Toreros, der nun wieder übernimmt. Ein tödliches Spiel beginnt, hautnah, elegant: eine Passage reiht sich an die nächste, der Matador bewegt sich scheinbar mühelos, berührt den Stier am Horn, streicht ihm über die Flanke, den Rücken, wenn er an ihm vorbeidonnert. Gleichzeitig wirkt er wie ein präzise geführter Tanzpartner. Immer wieder ruft die Menge „Olé!“. Nun wechselt er das Cape, verbirgt einen langen Degen hinter dem kleinen roten Tuch. Er nimmt die Kappe ab, wirft sie von sich, eine Geste des Respekts vor dem Stier. Einige letzte Passagen, dann stehen sich die Gegner Auge in Auge gegenüber. In der Arena ist es nun völlig still. Die Sekunden dehnen sich, der Torero hebt das Tuch, darüber das Schwert, steht in gespannter Körperposition – dann eine winzige Bewegung mit dem Tuch, ein Locken, der Stier springt mit seiner ganzen Kraft den Mann an, der bleibt praktisch regungslos, wie von selbst verschwindet der Degen zwischen den Schulterblättern. Der Stier ist bereits tot, weiß es nur noch nicht: Er erstarrt, die Beine knicken ein, er bricht zu Boden. Die Anspannung entlädt sich in unfassbaren Jubel, der Meister hebt die Hand, dreht sich einmal langsam herum, grüßt die tobende Menge. Ein grandioser Abschied, ich selbst spüre, wie ich zittere, ich erkenne, dass ich bei einer Sensation dabei war. Während der Stier von 4 Pferden weggezogen wird, nehmen Kollegen den Torero auf die Schultern, tragen ihn eine Runde durch die Arena, eine besondere Ehre für einen besonderen Helden.

Der Stierkampf endet zwar meist schlecht für den Stier, aber das Ergebnis ist trotzdem offen: Schwere Verletzungen bis zum Tod sind ständiges Risiko für die Toreros. Die Tradition wird von Tierschützern natürlich massiv kritisiert, nicht zu Unrecht, etwa 10.000 Stiere landen jährlich über den Umweg durch die Arena im Schlachthof. Allerdings haben sie davor das artgerechteste Leben, das man sich vorstellen kann, im Gegensatz zu den Rindern, die in Massentierhaltung leben und mit problematischen Tiertransporten zum Schlachter gekarrt werden.

Buchtipp: A.L.Kennedy, Stierkampf, Fischer-Verlag

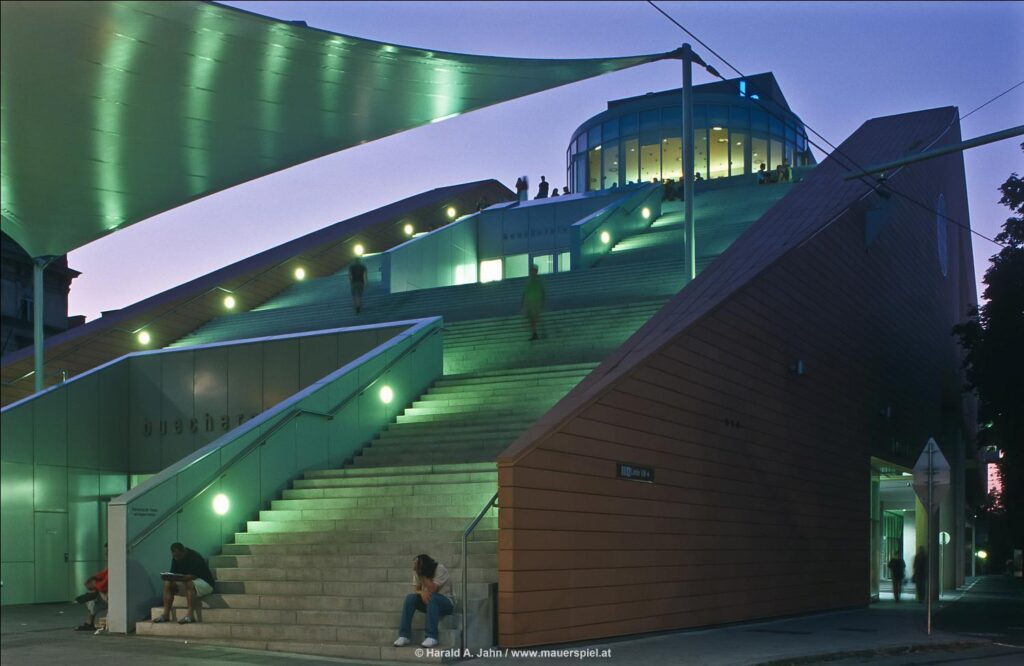

Website: Deutsche Bücher zum Thema Stierkampf

Auf Youtube sind viele „Sportübertragungen“ zum Thema zu finden, auch mit englischem Text.